JpegとRAW 写真に対する意味の違い

目次

よく質問で

「写真を撮影する時、RAWで撮影するほうがいいんですか?」

「最終的にはJpgeで撮影できるようになりたいです」

という事をよく聞きます。

そもそも、

「写真を撮影する」

という行為において、

- jpegで撮影する

- RAWで撮影する

とはどういう意味があるのでしょうか?

両者の違いを少し見ていきたいと思います。

RAWは写真じゃない

まず前提として押さえておくべきポイントとしては

「RAW」は写真じゃない

という点です。

RAWとは「生」という意味で、一般的にはイメージセンサーから取り込んだ

「生データ」

という意味合いです。

メーカーが独自に決めたファイルのフォーマットによって記録されている、

ただの「データ」です。

メーカーが勝手に作ってるものなので、「統一規格」があるわけではなくて、

メーカーごと(カメラごと)に違うデータ形式になっています。

データなのでこの時点では「写真」ではないわけです。

「え? でもLightroomで開いたら写真になってるよ」

と言いたくなりますよね?

これは、簡単に言うと

「Lightroom(Adobe)が勝手に解析して写真にしてる」

というだけです。

なので、

「Lightroomで開いたRAWの色がくすんでる」

とか言っても、メーカーは「知らんがな」となるわけです。

実際RAWデータは開くソフトウェアによって大きく色が異なることが多いです。

また、カメラの背面液晶で見た写真と現像ソフトで開いたRAWが全く違う色味になっていることがあります。

それは各ソフトウェアでデータの解釈が違うからです。

また、カメラが発売されたばかりで、ソフトウェア側が対応していないカメラのRAWファイルは全く開くことが出来ないのもこのためです。

現像ソフトを提供している会社は、新しいカメラが発売されるたびに

RAWファイルを解析して、自社のソフトウェアに対応させているわけです。

jpegとは?

jpegは写真です。

ある程度のファイル形式というものが決まっており、データー構造も決まっています。

データ構造の詳細は説明しませんが、大きく分けると

「イメージデータ」

→写真の情報

の部分と

「セグメント」

→イメージデータに付随する情報が書き込まれている領域

が一つのファイルになって構成されている感じです。

このように、Jpegファイルというのは規格が決まっており、どのメーカー、どのカメラで出力してもこの形式で生成されます。

このため基本的にはどのソフトウェアで開いても同じ画像が表示されるわけです。

Jpeg/RAW 写真が完成するまでの違い

JpegとRAWについてファイル形式の違いについておわかりいただけたかと思います。。

では、今度は

「最終的に写真が生成されるまでのプロセス」

を見ていきましょう。

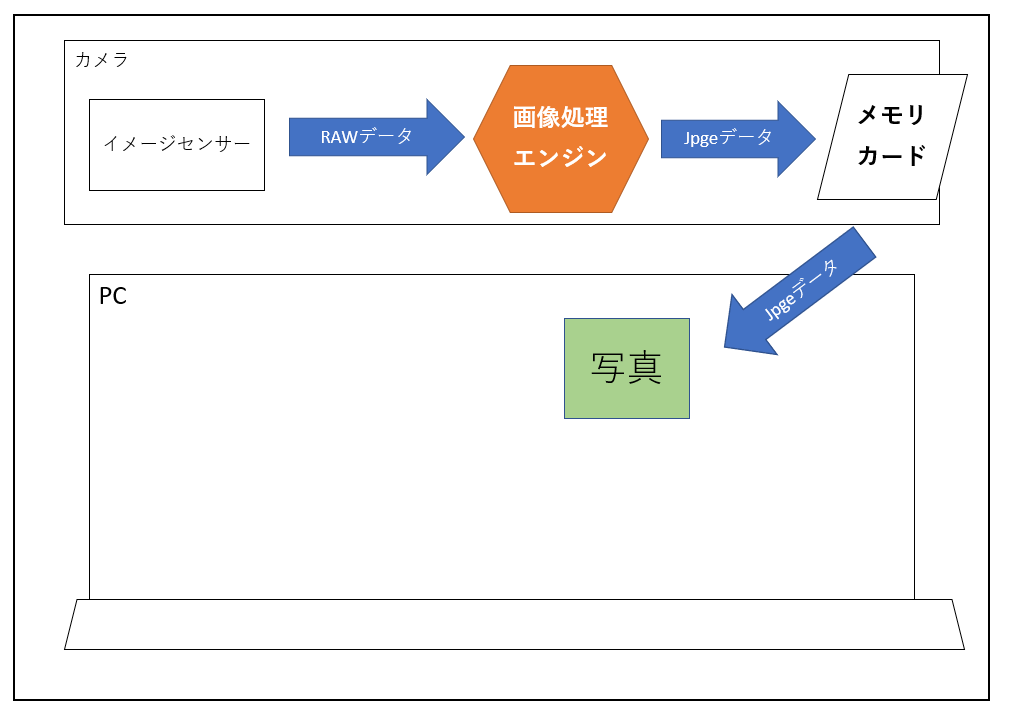

jpeg撮影時の写真生成プロセス

jpeg撮影時の写真生成プロセスを簡略化した図です。

hpeg撮影時もイメージセンサーから出てくるデータはRAWデータです。

このRAWデータが

「画像処理エンジン」

という箇所にてjpegに変換されます。

変換されたjpegはメモリカードに書き込まれます。

僕らはそれをPCに取り込むと、当然取り込んだ瞬間にはJpeg写真になっているわけです。

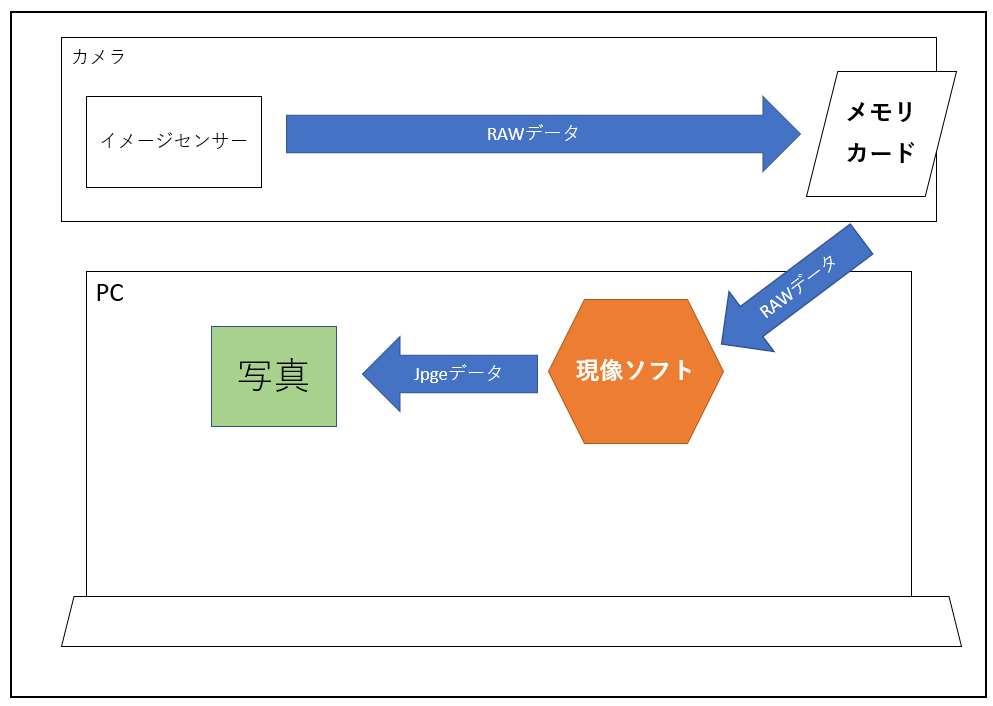

RAW撮影時の写真生成プロセス

こちらはRAW撮影時の写真生成プロセスを簡略化した図です。

イメージセンサーから出てきたRAWデータはそのままメモリカードに書き込まれます。

僕らはこれをRAWデータとしてPCに取り込みます。

取り込んだRAWデータはまだ写真ではないので、

Lightroom等「現像ソフト」を使用して写真に変換します。

※実際はカメラの再生機能等で使用するため、画像処理エンジンにて写真は生成されていますが、RAWファイルには影響を与えていないため割愛しています。

jpeg/RAWの写真生成プロセスの違い

このようにjpegとRAWでの写真生成プロセスの違いは

「RAWデータをjpegに変換する場所が違う」

ということです。

- jpeg

→カメラ内の画像処理エンジンにてJpegに変換 - RAW

→自分のコンピューターにてJpegに変換

画像処理エンジンとは?

「画像処理エンジン」とはイメージセンサーから出てきたRAWデータに対して様々な処理をする箇所です。

「画像処理エンジン」によって各社写真のテイストが決まるので、カメラの中でも肝の部分になります。

各カメラメーカーで様々な名前がつけられています。

- ニコン EXPEED

- キヤノン DIGIC

- ソニー BIONZ

- パナソニック ヴィーナスエンジン

- 富士フイルム X-Processor

- ペンタックス PRIME

- オリンパス TruePic

- などなど……

イメージセンサーには色んな特色があり、各メーカーはその特色に合わせてRAWデータをJpegデータに変換していきます。

画像処理エンジンでの変換はカメラで調整することが出来る

画像処理エンジンでRAWファイルからjpegファイルに変換するとき、

ユーザーはカメラの設定で色味などを調整することが出来ます。

それが

- ニコン ピクチャーコントロール

- キヤノン ピクチャースタイル

- ソニー クリエイティブスタイル

- 富士フイルム フイルムシュミレーション

- などなど……

各社呼び方は違うのですが、「ビビット」とか「スタンダード」とか「モノクロ」とかを設定する機能があります。

ちなみに、RAWで撮影する場合は画像処理エンジンを通らないので、この設定は全く意味がありません。

写真に対するスタイル違いで選択

さて、色々説明してきましたが、要するに

jpegで撮るのか?

RAWで撮るのか?

というのは、

最終的な現像処理をカメラに任せるのか、自分で調整するのか。

の違いになります。

画像処理エンジンというのは、フイルムカメラの「フイルム」に相当する部分とも言えます。

フイルム時代は、自分が撮りたい写真に応じてフイルムを選択していました。

デジタルの場合はこの「フイルム選択」というのを画像処理エンジンで設定しているイメージです。

ということは、

「現像処理を自分で行う」

というのは、

「フイルムを自分で作成している」

というふうに言えるかもしれません。

けんちろの場合

僕はほとんどの写真をRAWで撮影します。

理由はやはり「自分でフイルムを作りたい」というところにあります。

写真を「自分の作品」とする場合、自分でコントロール可能な部分は出来るだけ自分でコントロールしたい。

「画像処理エンジン」というのは各メーカー技術の粋が詰まったものではあるのですが、僕から見ると他人が作ったものになってしまいます。

写真を生成するには

「カメラ」「パソコン」「現像ソフト」

ときには「ストロボ」

等、いろんな道具が必要です。

このため、全部を自分の手で行うというのは不可能です。

しかし、肝心な画作りという部分においては出来るだけ自分の意志を反映させたいな。

という思いでRAWで撮影することが多いです。

YouTubeで解説してます

本内容をYouTubeにて解説してます。

合わせてご覧くださいませ。