この記事はこんな方におすすめ

- 普段RAWで撮影している人。

- jpegとRAWの違いを知りたい人。

- 画像処理エンジンがRAWファイルに与える影響について知りたい人。

おはようございます!

けんちろです。

今日はRAWファイルの中身について見ていきましょう!

なんだか難しそうなテーマですね……

一回イメージが付いてしまえば、それほど複雑なものではありませんよ。

これから「RAWで撮影しよう!」という人は理解しておいて損はないです!

が、がんばります!

デジタルカメラのRAWファイルとは

目次

YouTubeのコメント欄にてこのようなコメントを頂きました。

いつも楽しみにしています。

YouTubeチャンネル「PhotoShooters-TV」のコメント欄より

私は、自分の作品は、Rawで撮ってますが、ふとRawって何も加えて無いと思ってましたが、せんじつNikonのサポートに電話して聞いたところピクチャコントロールで例えばビビットとかポートレートを使ったらRawで反映されるときいて「生」が「生」では、ないんだと思いました。

やはりRawでも書き加えてるんですね。

コメントありがとうございます!

「ピクチャーコントロールがRAWファイルに反映される」

というのは正しいです。

ただ、「生」が「生」ではない。

というのは誤りでちゃんと「生データ」が格納されています。

では、ちょっとRAWファイルの中身と

それに対する「現像ソフト」の動きを見てみましょう。

今回の内容をしっかり理解すると、

「カメラの設定が自分の作業プロセスに対し、どの部分に影響があるか」

を知ることが出来ます。

以前こちらの記事を書きました。

今回は上記記事を踏まえての内容になりますので、まずは上記記事から参照いただきたく思います。

さて、上記記事の中ではわかりやすく説明するために

「RAWファイルの場合カメラ内の画像処理エンジンは影響を与えない」

という趣旨の説明をしました。

今回はそのあたりをもう少し詳しく見ていきましょう。

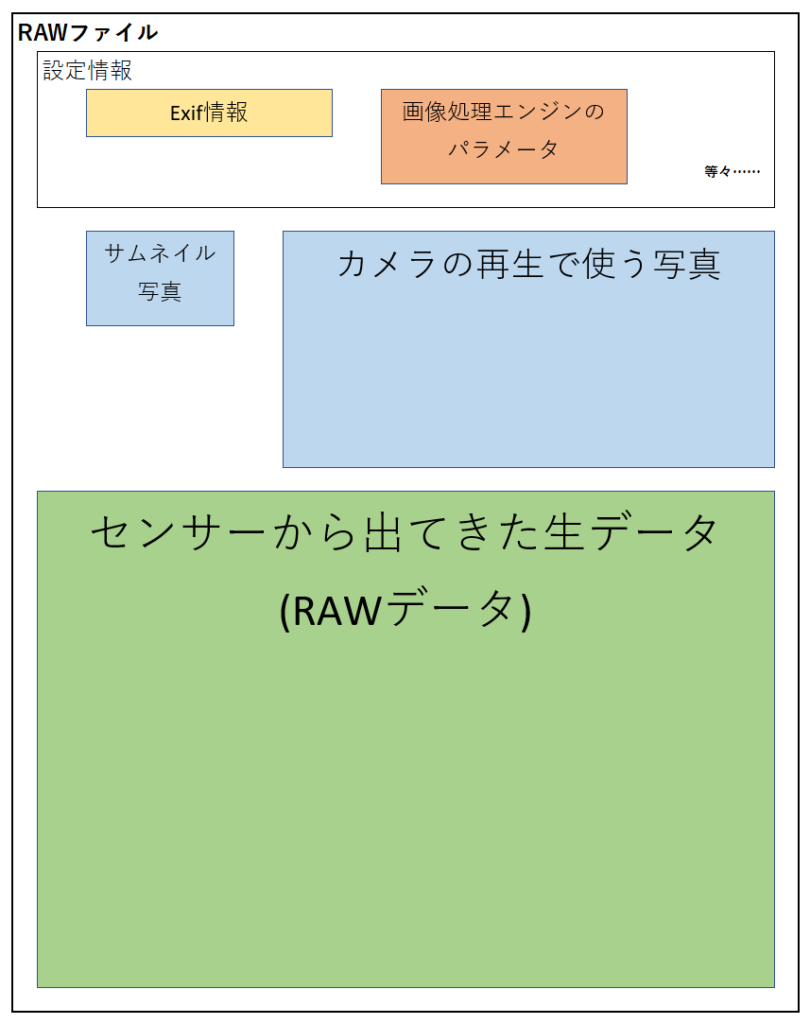

RAWファイルの中身

RAWファイルというのは統一規格がなく(※1)各社独自のファイル形式になっています。

このため今後全てのRAWファイルが以下に当てはまるかはわかりませんが、

「一般的なRAWファイル」は下記のようになっています。

しつこいようですが、RAWファイルは各社自由に作ってるので、

「一例」

だと思ってください。

いろんなデータが格納されているんですねぇ

そうですね。

RAWファイルというのは

「撮影時の情報ほぼすべて」

が記録されていると言ってもいいと思います。

少し中身を見ていきましょう。

※1 DNGというAdobeが規定したRAWファイルの規格があるが、各デジタルカメラメーカーには浸透していない。

設定情報部分

写真撮影時の情報を持っている部分です。

Exif情報やカメラの設定値などを保持しています。

この部分に

「画像処理エンジンのパラメーター」

ピクチャーコントロールでの「ビビット」や「ポートレート」の

設定値を保持してるわけですね。

サムネイルや再生で使用する写真

RAWファイルとはいえ、カメラで「再生」する必要があります。

このためRAWファイル内には「再生用」のサムネイルや、再生用の写真を保持しています。

サイズとしては小さめで、jpeg形式で保存されています。

ここで使用されているjpegは

「カメラ内の画像処理エンジンで現像された写真」

になるので、ピクチャーコントロールの設定が反映された写真になります。

イメージセンサーから出てきた生データー(RAWデータ)

RAWファイルのメインはこの

「イメージセンサーから出てきた生データ」

です。

イメージセンサー受けた光はRGBに分かれて保存されています。

最終的には周辺画素から補完しながら1画素を作り上げる(デモザイク処理)のですが、ここではその「処理前」のデータが保存されています。

ここに本当の「生データ」が格納されているわけですね。

なるほど!

カメラで設定した「ビビット」とか「ポートレート」とかは、直接RAWファイルに影響を与えているのではなく、

「設定値」として持っているだけなんですね。

そのとおりです!

理解が早いですね。

RAWで撮影しているのに、

カメラで再生する写真には設定が反映されているのも、サムネイル用のjpegに設定が反映されているからなんですね!

そういうことです!

現像ソフトの動き

上記を踏まえて、現像ソフトの動きを見てみましょう。

純正ソフトの場合

各カメラメーカーは「純正の現像ソフト」を提供しています。

この現像ソフトは基本的にはカメラ内の「画像処理エンジン」と同じ動きをします。

このため現像ソフトでRAWファイルを開いた場合。

RAWデータを読み込み後、

RAWファイル内の「画像処理エンジンのパラメーター」をチェックし、

現像ソフトの初期値に設定します。

コレによりカメラ内の設定が反映された状態で、RAWデータが表示されるわけです。

現像する人は、その設定されたパラメーターから更に細かく調整することにより、意図した写真を作り上げていくわけです。

サードパーティー製ソフトの場合

Adobe Lightroom等、カメラメーカー製ではない現像ソフトで

RAWファイルを開いた場合。

RAWデータを読み込む

のみが行われます。

(なんとなしに「カメラの設定」を反映させてくれることもある)

このため、

カメラで設定した「画像処理エンジンのパラメーター」はほとんど意味のないものになってしまうのです。

純正の現像ソフトとサードパーティー製の現像ソフトでそんな違いがあるとは知りませんでした。

そうなんですよ。

純正ソフトは「カメラの設定」を生かしたまま現像処理が出来るので、

初心者の方には現像しやすいと思います。

まとめ

RAWファイルの中身と現像ソフトの動きというところを見てきました。

最初に書いた

「ピクチャーコントロールがRAWファイルに反映される」

というのは正しい。

「生」が「生」ではない。<br>というのは誤りでちゃんと「生データ」が格納されている。

というところに対してご理解いただけたでしょうか?

このように

カメラの設定がどこに反映され、自分の作業プロセスに対してどのような影響を与えているのか

を正しく理解することで、より意図した表現が追求できると思います。

今回のポイント

- ピクチャーコントロールの設定はRAWファイルに影響を与えている。

- ただし、あくまでRAWデータとして生データが保存されている。

- RAWで撮影してもカメラ上での再生にはピクチャーコントロールの設定が反映されている。

- 純正の現像ソフトを使用するとカメラの設定を生かしたまま現像が出来るので、初心者でも現像しやすい。

- サードパーティ製の現像ソフト(Lightroomなど)はカメラの設定をほぼ無視しているので、難易度が高い。

YouTubeで解説しています

今回の内容をYouTubeでも解説していますので、ぜひご覧くださいませ!